●シェイクスピアのゴーストライター疑惑

シェイクスピア作品の特徴は、

1、庶民に知りえなかった貴族や宮廷内部のリアルな様子を描写

2、他の国に取材や旅行に行けなかった時代なのに

海外の暮らしや情景を詳しく描いている

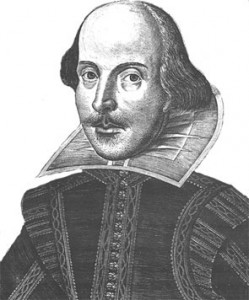

このシェイクスピアの肖像画とされる人物は、

ロンドンから離れた片田舎で育った庶民とされている

さらに海外に行った経験はなく貴族の暮らしも海外の暮らしも知り得なかった

その上、これだけ有名な劇作家であったにも関わらず、

現在 シェイクスピア直筆の原稿が残っていない

●シェイクスピアの作品は、全てイギリスの外交官:ヘンリー・ネヴィルが書いていた

この説を唱えているのは、

元ポーツマス大学の講師:ブレンダ・ジェームス

ネヴィルは、シェイクスピアと同時代に生き、

貴族出身の外交官として活躍した人物

1、ネヴィルのいとこは、シェイクスピアの故郷

ストラットフォード・アポン・エイヴォンに土地を持っていた

シェイクスピアの家族は、その土地を借りていた

2、海外経験の違い

シェイクスピア全37作の内、およそ半数以上が

イギリス以外のヨーロッパ各国が登場する

どの国のシーンも詳細な描写がされており、

シェイクスピアは各国の細かい文化や

生活の違いを熟知していなければならない

ネヴィルは、名門オックスフォード大学に

在学中、ヨーロッパ各地を訪問している

後に外交官となり、フランスに駐在していた

ネヴィルが訪れた国とシェイクスピア作品の舞台が完全に一致する

3、シェイクスピア作品の転機との一致

1590年代は明るく陽気な喜劇が多かったシェイクスピア作品だったが、

1601年を境に作風は一変、ハムレットをはじめ、

オセロー、マクベス、リア王の4大悲劇を発表、

暗く深刻な作風が増えた

作風がガラリと変わった1601年、ネヴィルにも転機が訪れていた

1601年、ネヴィルはクーデターに

関わったとして逮捕、ロンドン塔に幽閉された

仲間たちが処刑され、失意の中 辛い日々を送っていた

ネヴィルは、いとこを通じて役者をしていたシェイクスピアに

自分の代わりに作品を発表してもらおうと依頼したのでは…

(2433)